その5

少々話が飛ぶが、2004年8月から9月にかけて実施された「スウエーデン・ドイツ団地再生と外断熱の旅」について触れたい。

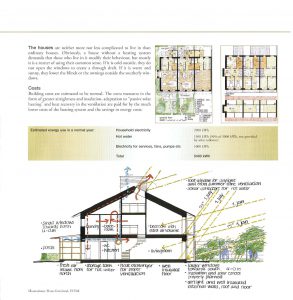

この旅はストックホルムでは都市計画局、住宅公社への訪問、そしてイエテボリでのハンスエイクの無暖房住宅に関する講義、チェルマッシュ工科大学訪問、ハンブルグでのSTO社との懇談、サイロのビジネスビル化など多くの改修、新築現場の視察が行われた旅だったが、最も印象に残るのはハンスエイクの「無暖房住宅」に関する講義であった。実際に彼が設計した無暖房住宅を訪れ、滞在体験もしたが、このパッシブハウスに初めて接した経験は後の木造住宅における無暖房を考える上で大変参考になったと言える。

この旅では

①断熱が新築、改修を問わず如何に一般化しているか、

②工法については乾式、湿式いずれであれ最も対象に相応しい工法が併用も含めて採られていること、

③景観、街並み住み心地といった「文化」の問題への関心、を更に実感させられたと言える。

そして「建物の寿命」ということに対する訪問先の確固たる考え方を知ったことである。

訪問先すべての方から「原則として建物は壊さない」との考え方が示されたのだ。短期のスクラップ&ビルドが当然視されてきた戦後のわが国の建築事情との乖離は余りに大きいものがあるが、改修を含む高耐久化、そのための外断熱工法の普及は今後のわが国の建築の向かうべき方向を示していると感じさせてくれたのである。

ハンスエイクはその後2005年、私たちNPOの招待で日本を訪れ長野、京都、東京、札幌などで無暖房住宅セミナーを行ったが断熱材の厚さに対する日本の建築関係者の関心が薄い中で、建築物理に裏打ちされた断熱材の厚さによる断熱性能の高さが木造住宅であっても無暖房住宅とすることを(高気密、熱交換を伴って)可能としたというハンスエイクの実証に裏打ちされた話は断熱材の厚さの意味を再確認させたと言える。